抗干扰角度分析六层板的布线技巧 刘雅芳 张俊辉 (天津光电通信技术有限公司技术中心 天津 300211 ) 摘要 基于降低电路的电磁辐射,提高其抗干扰能力的目的, 根据 PC……

抗干扰角度分析六层板的布线技巧

刘雅芳 张俊辉

(天津光电通信技术有限公司技术中心 天津 300211 )

摘要 基于降低电路的电磁辐射,提高其抗干扰能力的目的, 根据 PCB 的布线中与此相关的 因素,分析具体原则下的六层板走线技巧。

关键词: 电磁干扰 PCB 走线

1 引言

六层板人工布线,工作量较大,在繁琐的布线 过程中,如何使布线在准确、简洁、美观之外,兼 顾良好的抗干扰能力。对这个问题,本文作者整理 归纳了在实际布线过程中遇到的相关内容,着重对 布线技巧进行了分析说明。

2 抗电磁干扰布局布线的具体原则

(1)走线的过孔尽量少,过孔越少,产生的板 间电磁干扰越少。在过孔数不变的情况下,稀疏的 排布可减小板老化破损的可能。

(2)走线的设计应尽量减少形成信号环路,相 邻两层间走线,大致为一横一纵垂直分布。可降低 电磁干扰,也便于走线。

(3) 根据电路工作特性进行分区设计,避免各 部分工作电路相互干扰。

(4) 器件的布局应注意初次级电路的隔离。

3 具体原则下的布线技巧

一般地,六层板设置第一层为元件面,第二层 为地层,第三、四层为走线层,第五层为电源层, 第六层为焊接面。地层和电源层很好地屏蔽了第三、 四层的大量走线产生的电磁辐射;地层比电源层更 多地吸收电磁辐射,因而地层置于上方使 PCB 向外 辐射更少。但根据具体情况, 常做一些调整,比如, 将第三层设置成第二个地层,或是将第六层设置为 第二个地层等等。

3.1 层内平行,层间垂直

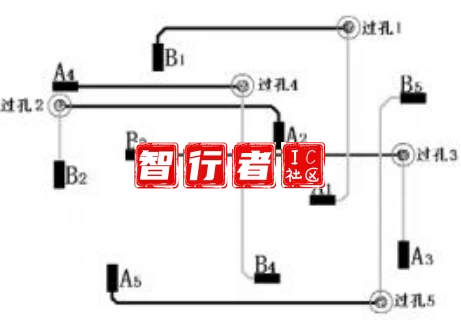

布线时, 若任意两端间的连接在不同的层里更 换若为 N 次,那么除去这两端将有 N- 1 个过孔,设有 这样的连接端 A、B,忽略两点是否在同一面上(包 括元件面和焊接面)。如图 1:

图 1

图 2

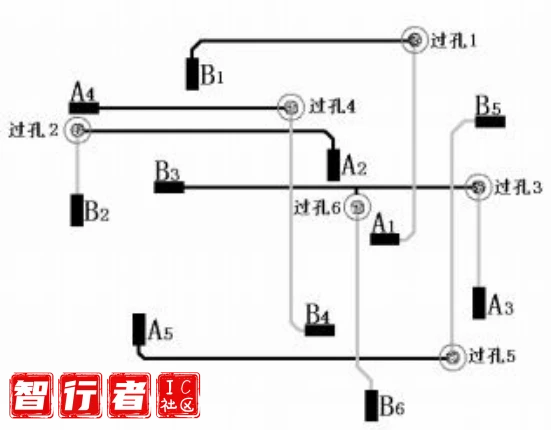

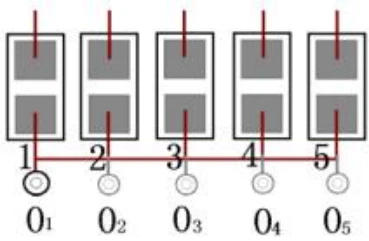

如图 2 深浅两色走线分别为六层板两个相邻层 上的走线,任意两点 An 、Bn,过孔 On (n=1 、2、 3 …),都 可通过分别在这两层上的两根连线 AnOn 、BnOn 连接, 而须要遵守的规则就是深色线 走横向, 浅色线走纵向。

之所以在同一层要保证线走向一致,除了减小 错杂弯曲的电流间会造成的强辐射、强干扰,主要 也是考虑到遵循这一规则,可以使所有须连接的点没有障碍地连接。因为横线相互平行,不会阻拦, 并且在如上图的情况下,即使增加点间的新连线, 或是新点间的连线都是相对简单的事。如图 3,连 接 B3 和新端点 B6 ,增加走线:

图 3

3.2 减少过孔

要减少过孔,并防止其过度密集,则:

首先:如前文中谈到的,坚持层间横纵垂直走 线的原则,取 N=2 的做法, 减少过孔数。

其次: 连接两点的过程中, 尽量少得换层走线, 减少过孔数。

最后,在无法避免建立过孔,而过孔又集中的 区域, 下面列出过孔在 PCB 上团状分布, 在较小区 域密集的 a 、b 、c 、d 四种情况。在特定状况中, 减 少孔数, 或协调过孔位置排列如下:

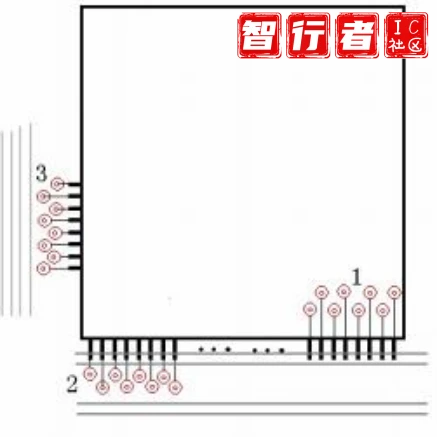

3.2.1 大芯片的引脚周围

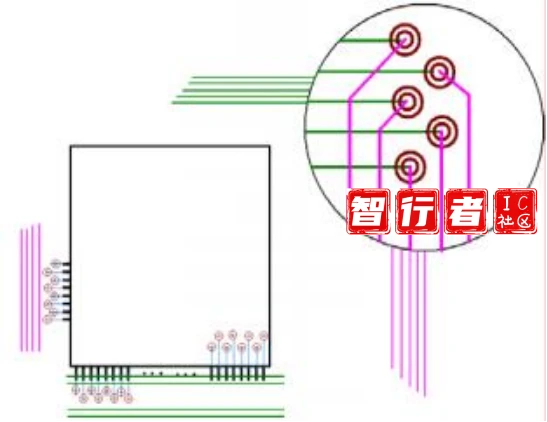

一般地,PCB 表面即 1、6 层上不走线,因为对于表面的走线通电后造成电磁辐射,缺少有效遮蔽。同时,这两层也应分别用大面积地来处理,以降低电磁辐射,提高电磁兼容性。因而,1、6 层上的走线仅限于“表面贴装器件的引脚——换层走线的过孔”之间,如图 4 中的 2。将过孔置于芯片丝印内,如图 4 中的 1,则走线和过孔都被器件遮盖,对减小电磁辐射起到了一

定作用。

图 4

图 4 中的 2 、3 八个过孔分别横向和纵向排布,这种简洁的 PCB 布线方式减少了造成信号环 路的可能,于是起到了降低大电流走线对其他部分电路的干扰的作用。

3.2.2 层间换线的拐弯处

如图 5,放大处是相邻两层走线建立过孔的区 域 ,如何将这些过孔祥走线一样理顺,并规则排列, 可以根据具体情况,灵活处理,图中仅给出一种简单的参考。

图 5

3.2.3 贴片电阻、电容集中区域

(1) PCB 面积压缩造成的贴片器件分布紧密 如图 6 将相连的器件紧靠放置, 这样连线 1、2、3 便缩短,两端就不需要过孔存在而连接。

图 6

(2) 用于电磁兼容的电阻电容在工作频不是很高的情况下,用于电磁兼容的电阻电容紧靠相关器件排布,这些电阻电容一端常

与地(或电源)相连。如图 7 可以先将它们相互连接,然后通过一个孔 O1 接地(或电源)。否则,每一个都打孔接地(或电源)的话,就增加了过孔O2~O5。

图 7

(3) 根据电路特性 PCB 布局将硬件分区,结构复杂的逻辑电路,其电阻、电容相对集中。

注:贴片器件放在焊接面时注意其间间隔,否则布线困难并造成工艺实现困难。

3.2.4 电源变换电路部分

与电源层、地层连接较多,因而过孔较多,可 一定程度上借鉴 C-II 的方法。

3.3 电源层,地层的走线

电源层、地层具有类似特性,以电源层为例,常见有+24V、+5V、+3.3V、-12V,基本按其包括的孔数由少到多,一一布大面积。对于实在无法相连的点,可以在其它层通过走线连接,有时甚至还要改变过孔的位置。

对于+24V 这样的高电压电源区域,应根据电流情况决定走线的宽度,其余如+5V、+3.3V、-12V可略微减小,但对于这些需要良好接触的大面积,理想状态是连接径口越宽越好。同时要注意检查区域中是否有的过孔或插装孔,堵塞了电源的连通,并加以修改。

3.4 布线的顺序

3.4.1 先局部, 按电路特性功能, 在某一逻辑结构内布线

(1) 短距离的;

(2) 对应的几组线有规律排列的, 比如数据线,一般的数据线不会太长在布局的时候就会有所考虑;

(3) 单个, 无规律,远距离的。

3.4.2 再在各个局部之间布线

一般地, 这些走线都较长,较曲折。

3.4.3 最后是与电源层和地层线连的线(在布局过 程中也应有所考虑)

某一层上基本平行的走线,假设为横向的话, 则大致以纵向的顺序选择走线初始端布线,反之亦 然。过程中,相对平行的走线越紧密,就可以为布 线节省更多的空间。

3.5 初次级间的隔离

初次级间的隔离在布局时基本可以达到,走线 同时要注意,使初次间形成一条“人为沟壑”,要保 证电器间隙的爬电距离。

3.6 须加粗的一些线

包括数据线、高频信号线;电源线 地线; 小信 号经过的线; 大电流电路部分。短粗的走线,受到 的电磁干扰相对少,在空间允许的情况下,任何线 均可加粗。

4 结 论

六层板布线对 PCB 的电磁兼容性的影响具体 体现在了过孔、布线的存在形态上。过孔少、稀疏; 走线短粗、不形成环路;局部电路的分区、隔离; 等等这些基本原则,通过具体的每一根走线体现出 来。在合理的电路原理设计,电路器件布局之外, PCB 布线的精简同样造就着整体电路良好的电磁兼 容性。

参考文献

[1] 白同云. 电磁兼容设计[M]. 北京: 北京邮电大学出 版社, 2001.

作者简介

刘雅芳 女, 1983 年生,工程师,现研究方向电路设计。

微信扫一扫

微信扫一扫